5S活動の進め方

「5S活動の正しい進め方がわからない」

「小集団活動で5Sを進めるけど、途中で挫折してしまう」

「効率よく、改善活動を進めたい」

今回は、このような悩みにお答えします。

5Sの内容から目的と効果、活動をずっと続ける方法についてを説明します。

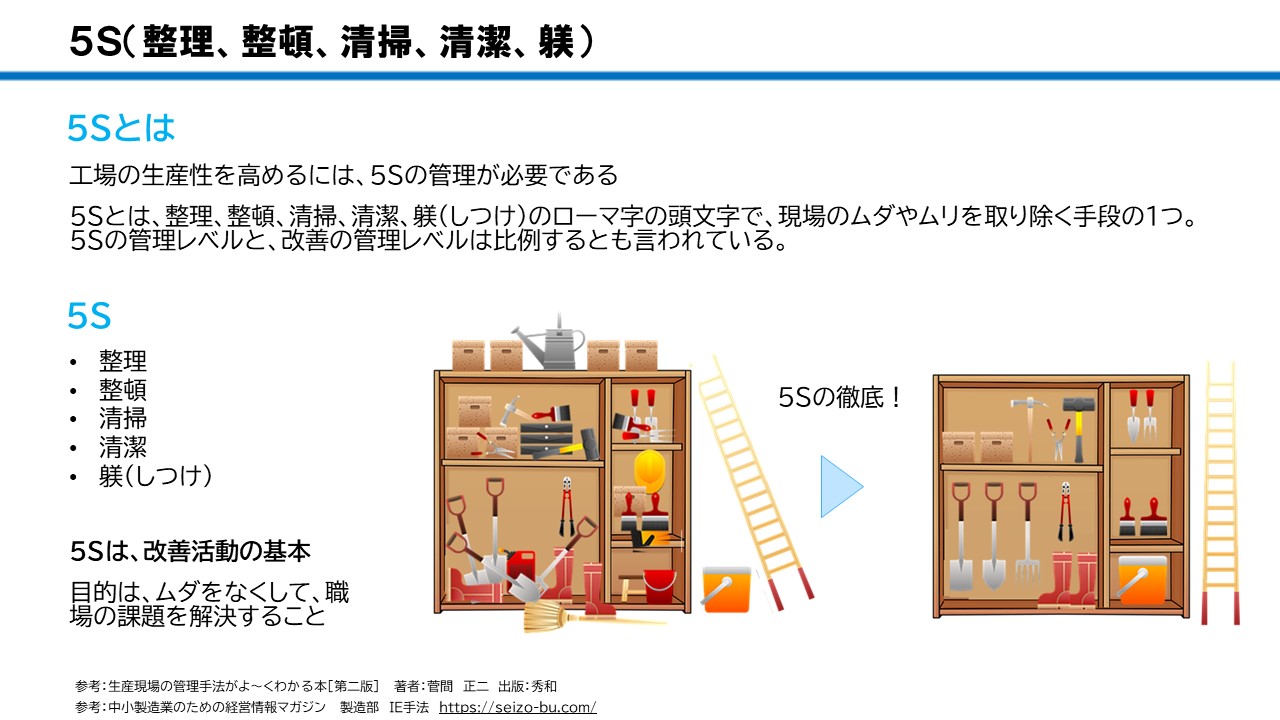

5Sとは

まずは5Sとはどのようなことなのかを、ご説明します。

5Sとは、整理、整頓、清掃、清潔、躾(しつけ)のローマ字の頭文字で、現場のムダやムリを取り除く手段の1つです。

5Sの管理レベルは、改善の管理レベルと比例するとも言われています。それくらい5Sは大切な活動なのです。

【5Sとは】

・ 整理

・ 整頓

・ 清掃

・ 清潔

・ 躾(しつけ)

5Sは、改善活動の基本です。

目的は、ムダをなくして、職場の課題を解決することです。

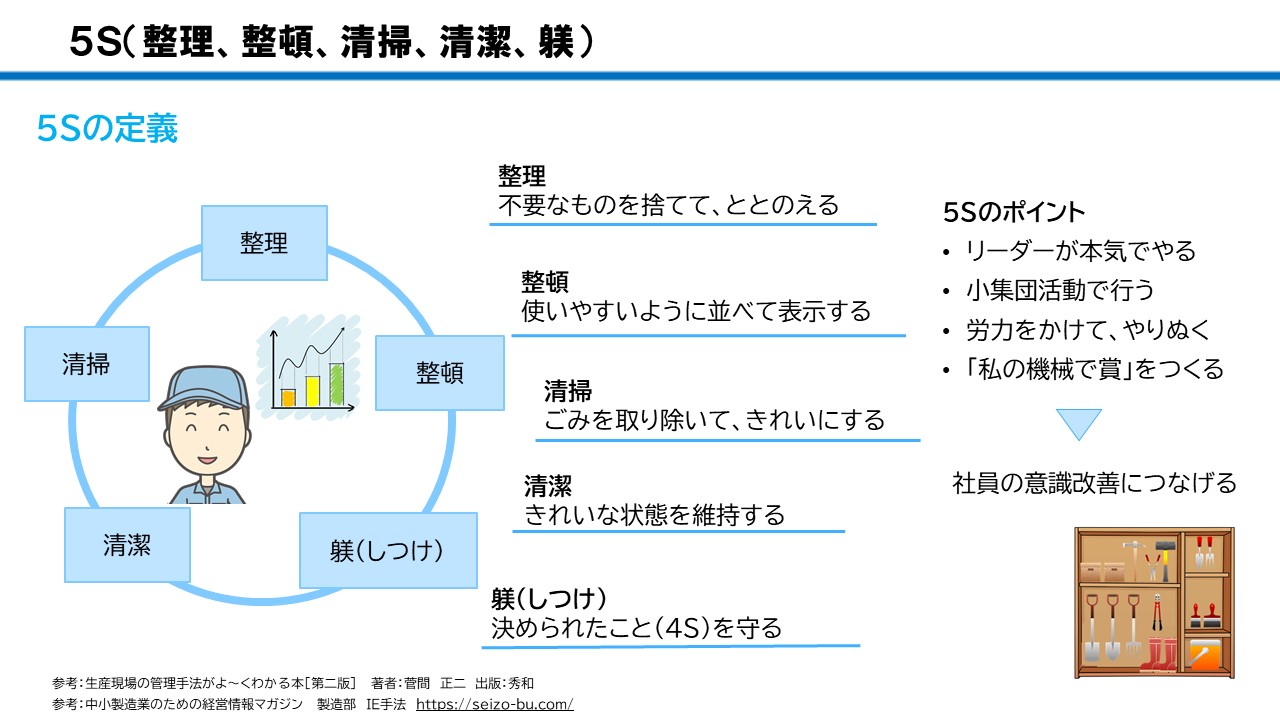

5Sの定義

5Sの定義は、以下の通りです。

【5Sとは】

整理 : 不要なものを捨てて、ととのえる

整頓 : 使いやすいように並べて表示する

清掃 : ごみを取り除いて、きれいにする

清潔 : きれいな状態を維持する

躾(しつけ) : 決められたこと(4S)を守る

また、5S活動のポイントは、次の通りです。

【5S活動のポイント】

・ リーダーが本気でやる

・ 小集団活動で行う

・ 労力をかけて、やりぬく

・ 「私の機械で賞」をつくる

社員の意識改善につながることが、重要となってきます。

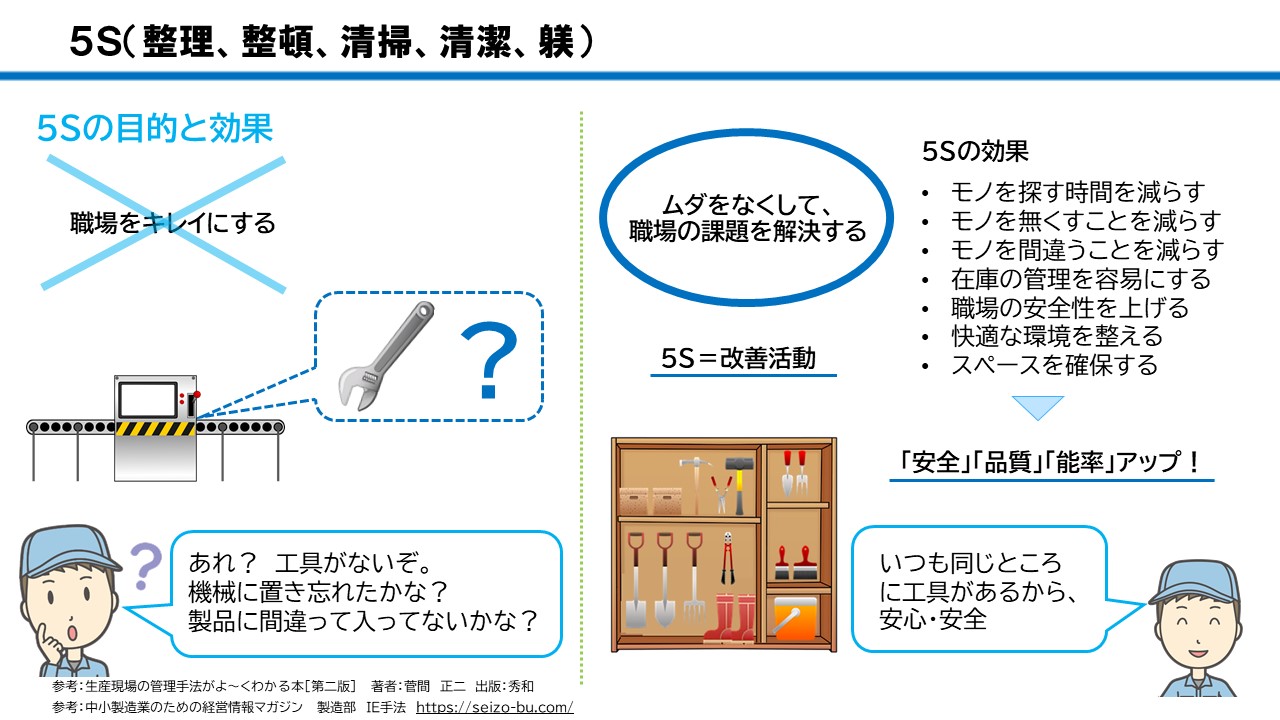

5Sの目的と効果

5Sの1番の目的は、職場をキレイにすることではありません。

もちろん職場をキレイにことも目的の1つですが、1番の目的は、「ムダをなくして、職場の課題を解決する」ことです。

つまり、”5S=改善活動”なのです。

5S活動には、様々な効果が期待できます。

【5S活動の効果】

・ モノを探す時間を減らす

・ モノを無くすことを減らす

・ モノを間違うことを減らす

・ 在庫の管理を容易にする

・ 職場の安全性を上げる

・ 快適な環境を整える

・ スペースを確保する

まとめると、5Sは「安全」「品質」「能率」をアップさせるために行う活動なのです。

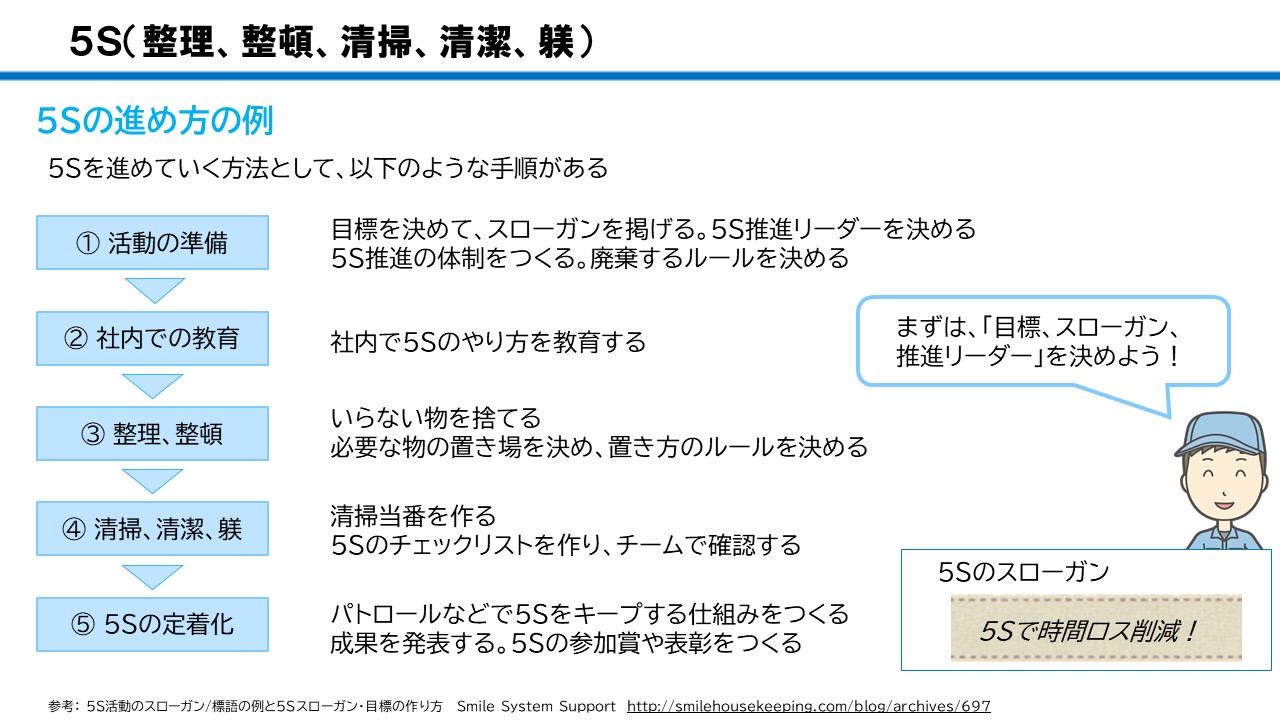

5Sの進め方

ここからは、5Sを進める方法について、説明します。

今回はその1つの例をご紹介します。

5Sを進めていく方法として、次のようなステップがあります。

【5Sを進める5ステップ】

① 活動の準備

② 社内での教育

③ 整理整頓

④ 清掃、清潔、躾

⑤ 5Sの定着化

まずは、ステップ1から、説明していきます。

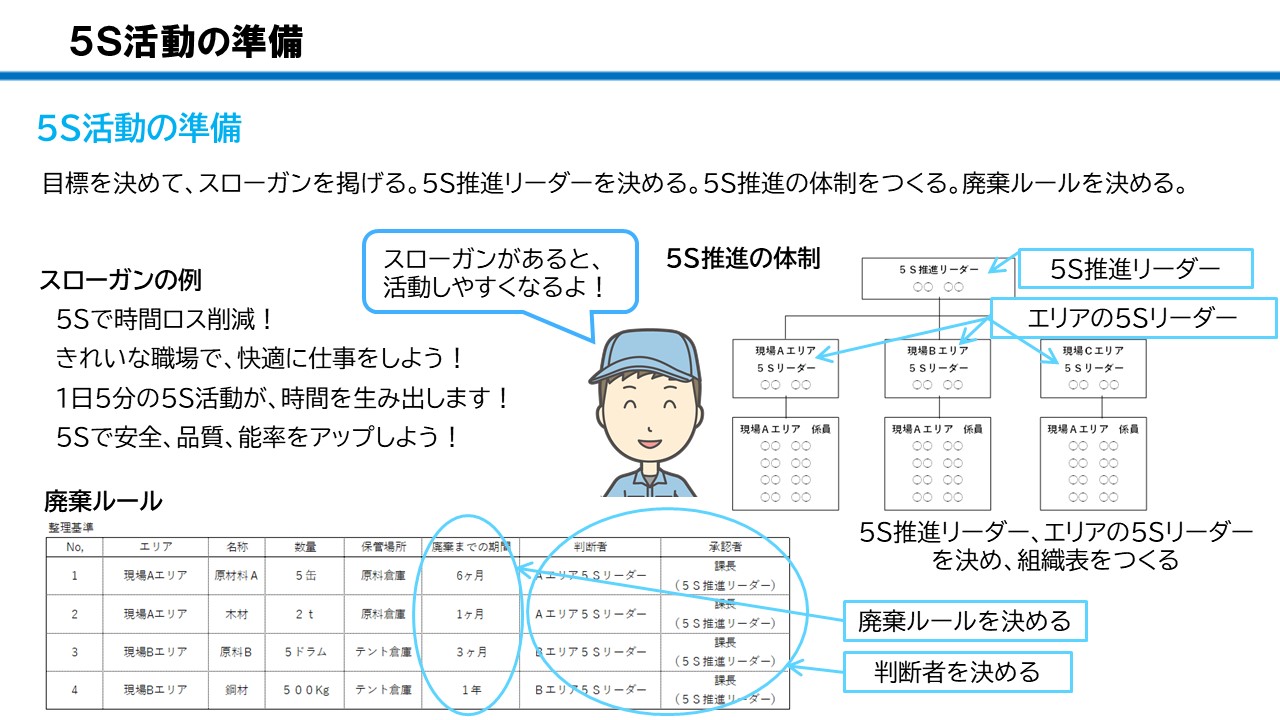

ステップ① 活動の準備

ステップ1では、活動の準備作業を行います。

具体的な活動内容は、次の通りです。

【活動の準備】

・ 目標を決める

・ スローガンを掲げる

・ 5S推進リーダーを決める

・ 5S推進の体制をつくる

・ 廃棄するルールを決める

ステップ1は、5Sを進める体制の準備作業になります。

目標やリーダー、体制、ルールを整理することです。

ステップ② 社内での教育

ステップ2では、社内で5Sのやり方を教えることです。

方法としては、動画コンテンツ(教育ビデオ)を見せたり、社内のベテランさんから若手に伝達教育するなどがあげられます。

教育で最も重要なことは、安全に5S活動を行えることです。

例えば、

動力のある回転機器に触らないこと。

オイルなどで滑って転倒しないように、まずは現場を確認し、オイル漏れなどを早期に発見すること。

などです。

ステップ③ 整理、整頓

ステップ3では、整理整頓を進めます。

整理整頓とは、「いらないものを捨てる」ことと「必要な物の置き場を決め、置き方のルールを決める」ことが重要になります。

具体的な方法として、2つほど事例を紹介します。

1つは「工具の見える化」で、もう1つは「部品の在庫の見える化」です。

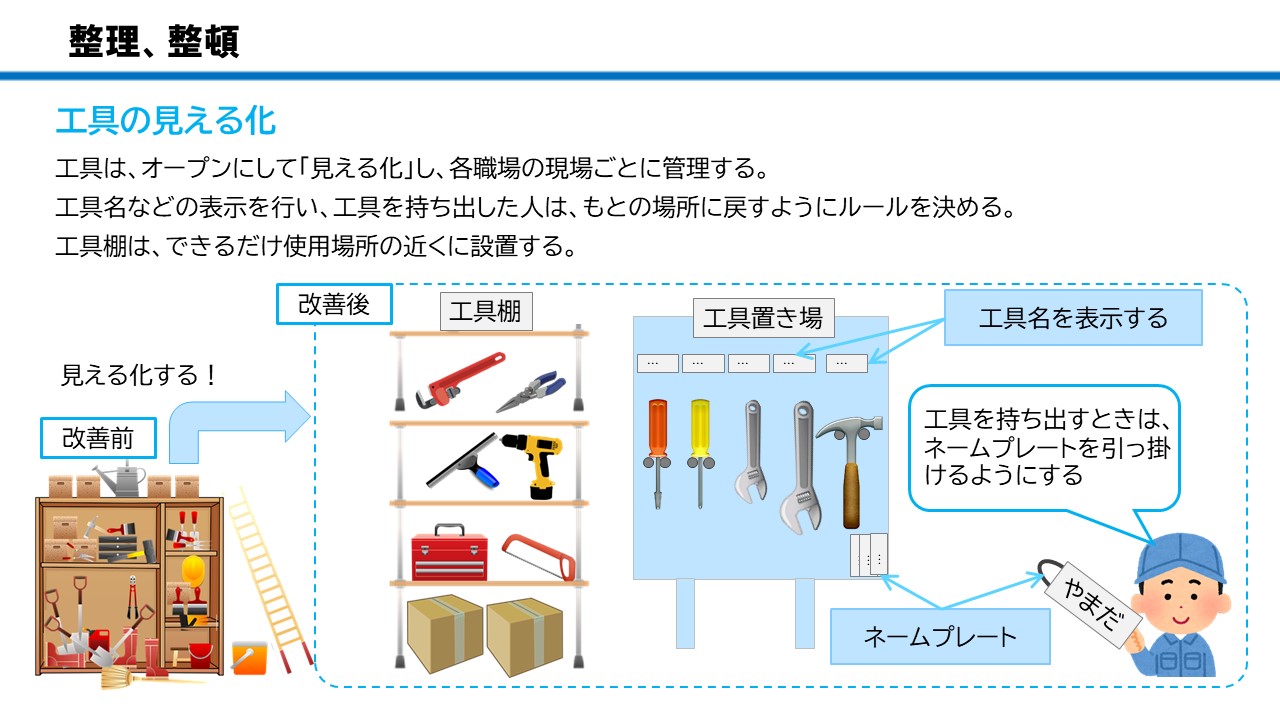

工具の見える化とは

工具を、オープンにして一目で使いたい工具類を判断できるようにすることです。

見える化した工具類は、各職場の現場ごとに管理するようにします。

【具体的な活動の例】

・ 工具名などの表示を行う

・ 工具を持ち出した人は、もとの場所に戻すようにルールを決める

・ 工具棚は、できるだけ使用場所の近くに設置する

・ 工具を持ち出すときは、誰が持ち出したかわかる仕掛けをつくる

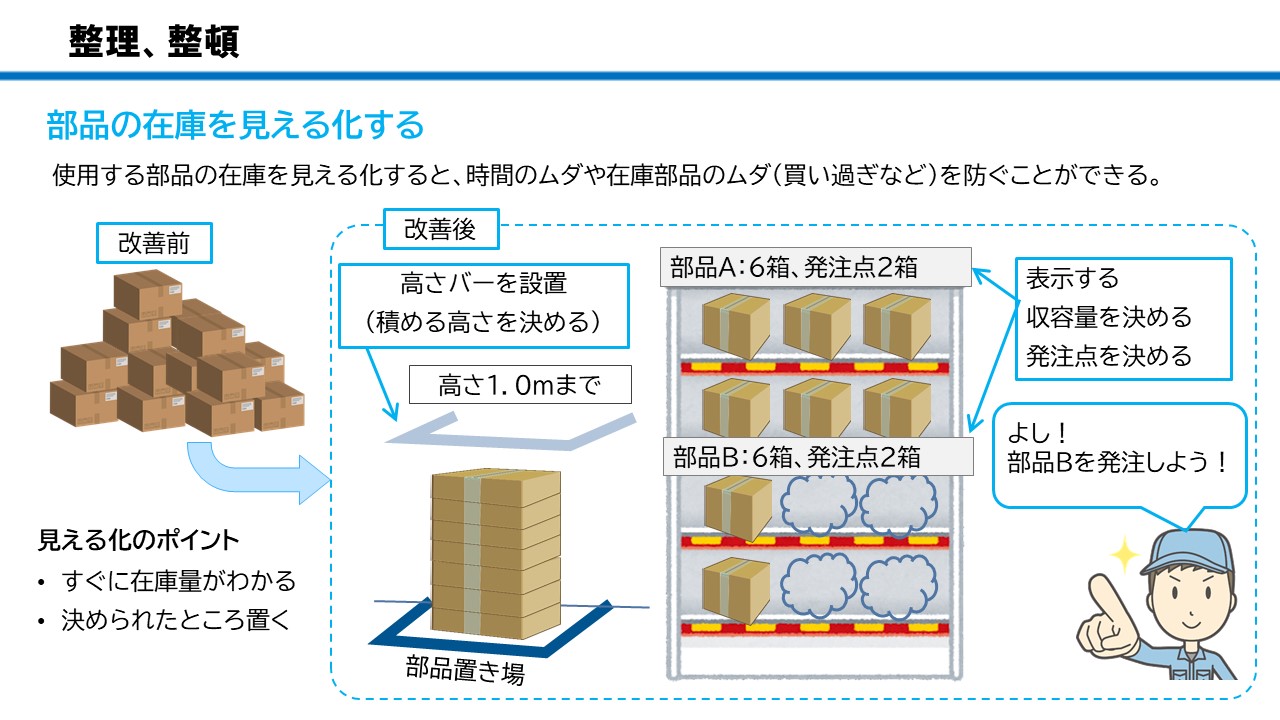

部品の在庫を見える化するとは

使用する部品の在庫を一目で判断できるように改善することです。

見える化することにより、時間のムダや在庫部品のムダ(買い過ぎ)を防ぐことができます。

【具体的な活動の例】

・ すぐに在庫量がわかるようにする

・ 部品類は決められたところに置く

・ 高さバーを設置する(積める高さを決める)

・ 部品の収容量や発注点を決め、現場に表示する

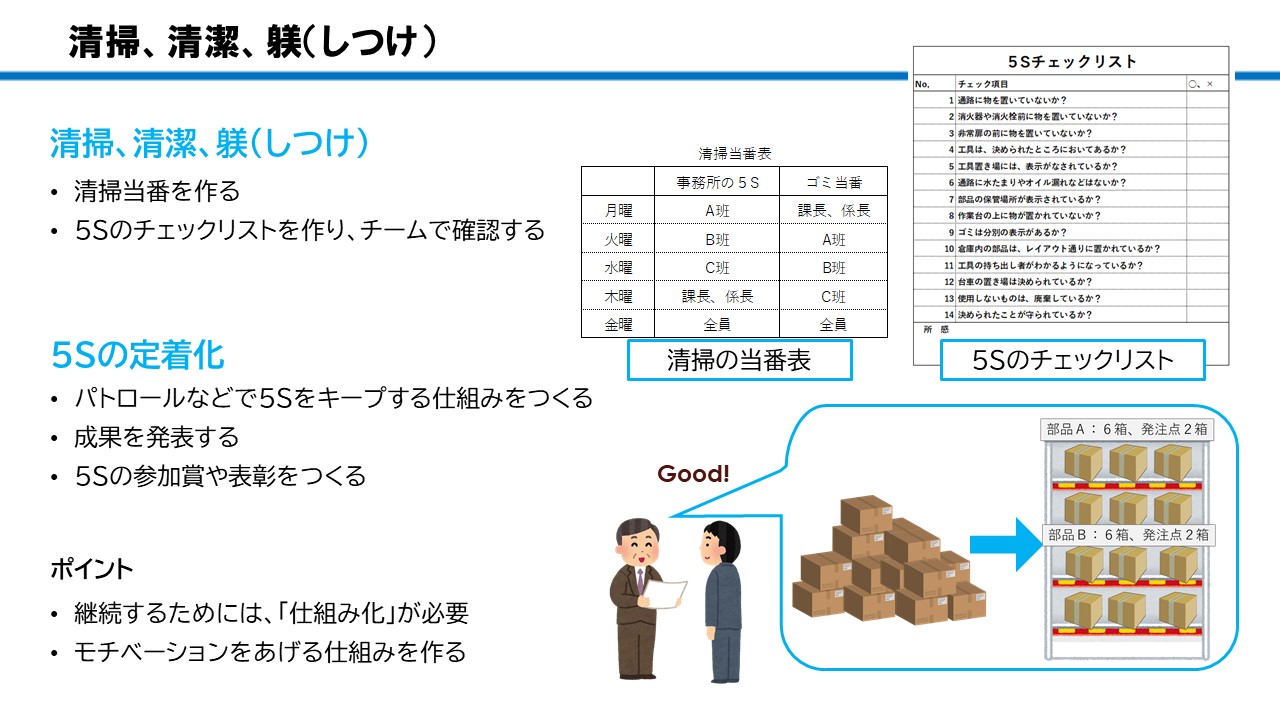

ステップ④ 清掃、清潔、躾(しつけ)

ステップ4は、ステップ3でのモノを減らした状態を保ちながら、現場をさらにキレイにするステップです。

不要なものを捨てた後のため、現場の清掃活動が容易になっています。

【具体的な活動】

・ 清掃当番を作る

・ みんなで、清掃活動を行う

・ 5Sのチェックリストを作り、チームで確認する

ステップ⑤ 5Sの定着

ステップ5は、4S(整理、整頓、清掃、清潔)を続けるためのステップになります。

【具体的な活動】

・ パトロールなどで5Sをキープする仕組みをつくる

・ 成果を発表する

・ 5Sの参加賞や表彰をつくる

【5Sの定着のポイント】

・ 継続するためには、「仕組み化」が必要

・ モチベーションをあげる仕組みを作る

まとめ

「汚れは欠陥」という考え方があります。

例えば、汚れがあると不具合を発見することが遅れます。保全活動に支障がでたり、品質不良や災害につながることも考えられます。

そのため、「5S活動」は、とても大切な保全作業なのです。

もし「5S活動」が継続できないなぁという悩みがありましたら、継続できる仕組みを見直してみてはいかがでしょうか?